GIマークとは

地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度がGI「地理的表示保護制度」です。地域独自の生産方法で品質を保っている農産物などの名称を知的財産として国が保護し、偽ブランドから生産者を守るとともに、国が地域ブランドにお墨付きを与えることで農産物や食品の価値向上を図ろうと2015年に始まりました。

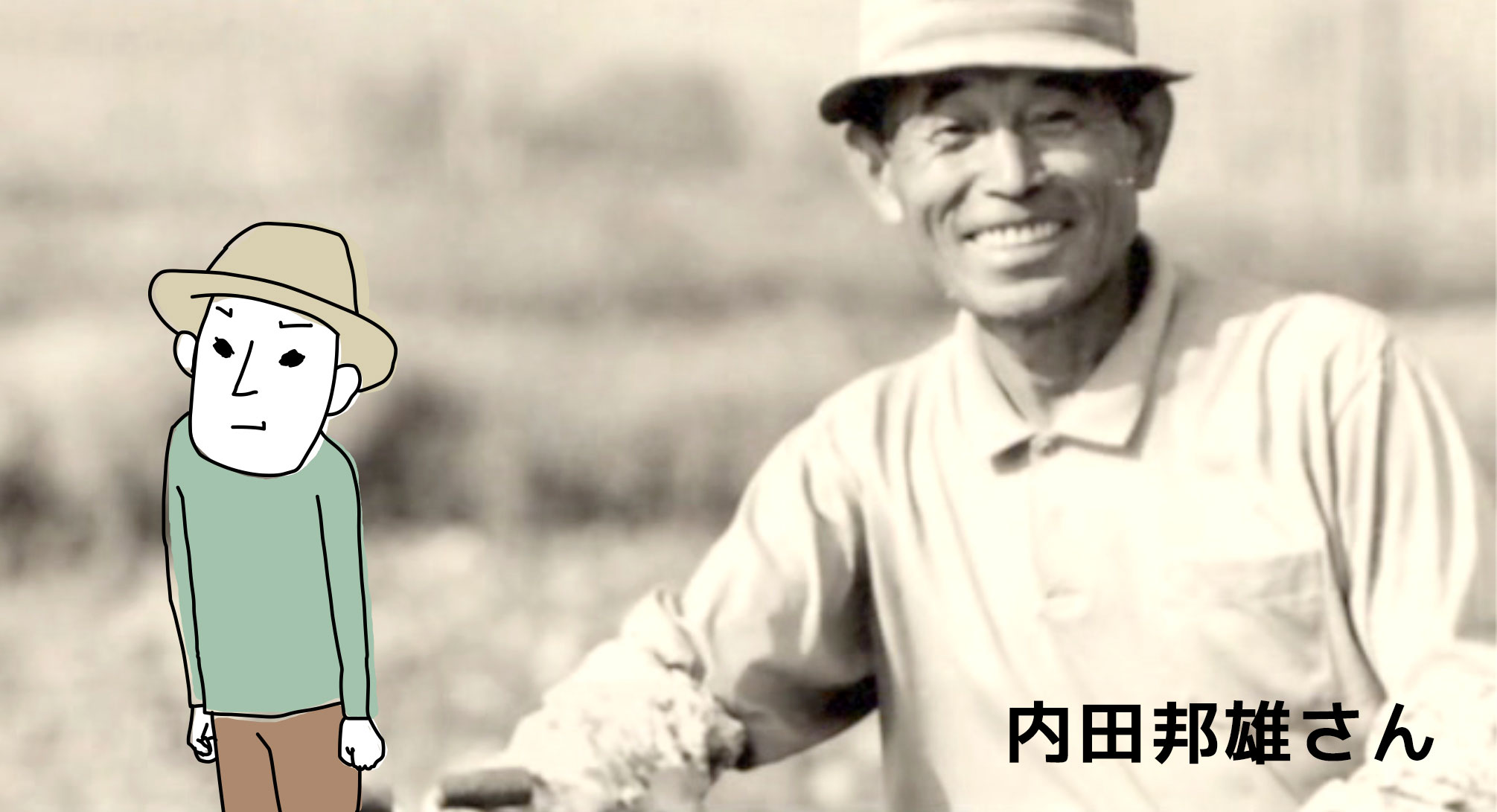

![]() 50年前「大束には嫁にやるな」そうささやかれるほど貧しかった串間市大束地区。出稼ぎに行く人が後を立たない状況を打破したのが1965年(S40年)に栽培が始まった「甘藷」だった。1960年代、農産物輸入自由化により、それまで串間の畑の主作物であったでんぷん芋と小麦の生産が大打撃を受け、農業経営に陰りが見え始めていた。当時、宮崎県はでんぷん芋ではなく、甘藷(さつまいも)を推奨作物にあげていた。

50年前「大束には嫁にやるな」そうささやかれるほど貧しかった串間市大束地区。出稼ぎに行く人が後を立たない状況を打破したのが1965年(S40年)に栽培が始まった「甘藷」だった。1960年代、農産物輸入自由化により、それまで串間の畑の主作物であったでんぷん芋と小麦の生産が大打撃を受け、農業経営に陰りが見え始めていた。当時、宮崎県はでんぷん芋ではなく、甘藷(さつまいも)を推奨作物にあげていた。

![]() 苦境から抜け出すために新しいことに挑戦するしかなかった。「作物転換は一人じゃ難しい。地区全体が大規模生産地にならんと成功せん」串間の農家、内田邦雄は自分の農業だけでなく大束地区の農業全体のことを考えていた。県職員だった弟の話では、毎日10トン程度の連続出荷体制がなければ、市場から生産地としての評価が得られないという。邦雄は集落の農家数十名を集めて話をしたが、年配農家は首を縦に振らなかった。

苦境から抜け出すために新しいことに挑戦するしかなかった。「作物転換は一人じゃ難しい。地区全体が大規模生産地にならんと成功せん」串間の農家、内田邦雄は自分の農業だけでなく大束地区の農業全体のことを考えていた。県職員だった弟の話では、毎日10トン程度の連続出荷体制がなければ、市場から生産地としての評価が得られないという。邦雄は集落の農家数十名を集めて話をしたが、年配農家は首を縦に振らなかった。

![]() そんな中、最初に立ち上がったのは、内田邦雄をリーダーとし、吉田憲幸、吉田光幸、吉田敏夫、吉田富男、吉田忠俊の清水集落の6人の農家だった。「最初はわずか6人かもしれない。しかし将来は地区全員が参加し、みんなが儲かるような一大生産地に発展させたい」邦雄は心に決めた。

そんな中、最初に立ち上がったのは、内田邦雄をリーダーとし、吉田憲幸、吉田光幸、吉田敏夫、吉田富男、吉田忠俊の清水集落の6人の農家だった。「最初はわずか6人かもしれない。しかし将来は地区全員が参加し、みんなが儲かるような一大生産地に発展させたい」邦雄は心に決めた。

![]() 6人のイモ侍は、さっそく甘藷作りに取り組んだ。最初の年は、合計3トンを九州最大の市場である北九州青果市場に出荷した。小型三輪トラックに乗り込み、片道10時間以上かけて向かった。

6人のイモ侍は、さっそく甘藷作りに取り組んだ。最初の年は、合計3トンを九州最大の市場である北九州青果市場に出荷した。小型三輪トラックに乗り込み、片道10時間以上かけて向かった。

青果市場では、何処の誰の産品であるか明示しなければならない。邦雄の発案で300袋全てに「大束のコトブキ・ヤマダイかんしょ・内田邦雄」と書き込んだ。 ヤマダイのロゴは、邦雄が考案した。 大束の大の上に山の印をくっつけた。この時はこの「ヤマダイかんしょ」が今日のような大ブランドとなろうとは夢にも思わなかった。

![]() 「売れたど!」でんぷん芋の約13倍の値が付いた。総額50万円の売り上げ。昭和40年、大卒初任給が2万円ほどだった当時、甘藷は驚くほどの高値で売れたのだった。

「売れたど!」でんぷん芋の約13倍の値が付いた。総額50万円の売り上げ。昭和40年、大卒初任給が2万円ほどだった当時、甘藷は驚くほどの高値で売れたのだった。

![]() 2回目の姫路青果市場への出荷では、生産量が増え一度に輸送できなかったので、思い切って貨車を一両借り切って輸送した。

2回目の姫路青果市場への出荷では、生産量が増え一度に輸送できなかったので、思い切って貨車を一両借り切って輸送した。

3回目の姫路行きも貨車を借りきったが、11月下旬で気温が10℃以下になり寒さに弱いサツマイモは列車の中で腐ってしまった。半分しか売れなかった。 最初の年のサツマイモ出荷は、失敗もあったが次年に大きな希望を持たせる結果となった。しかし、商品としての販売は全くの素人集団だったため、このままのやり方ではダメだということを6人はわかっていた。

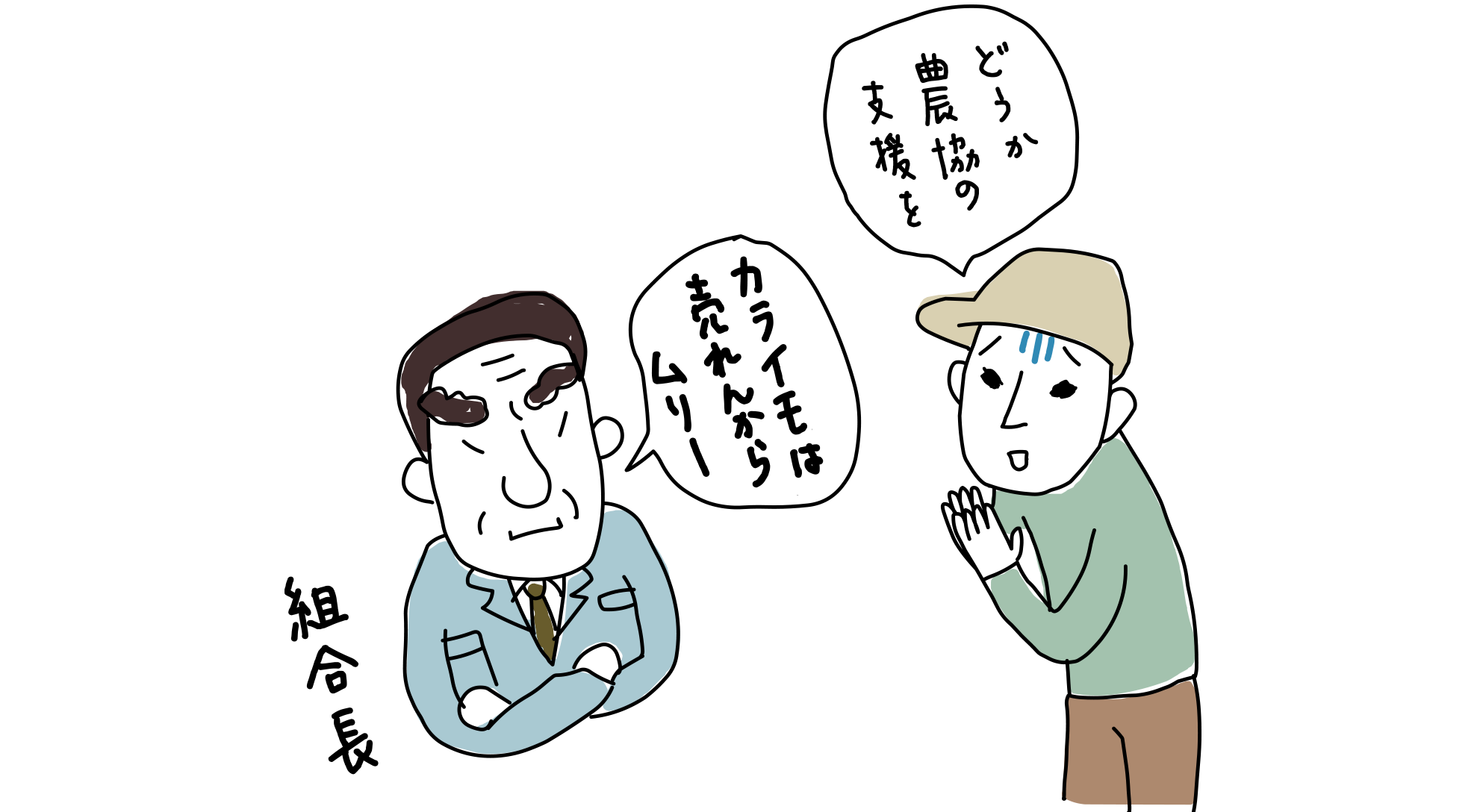

![]() 1965年(S40年)、時代は高度成長に勢いがついていた。日本の食生活に変化が現れ、コメの消費が減り、パンの消費が増えた。若い世代も、美容と健康のためサツマイモを食べるようになり、戦後サツマイモばかり食べていた世代も戻ってきた。大量消費の時代になって、「ヤマダイかんしょ」とともに、大束農業にやっと光があたり始めた。この年、内田邦雄はJA大束の井手貞俊組合長に直談判した 「甘藷の栽培で、大束農協の支援をお願いできんやろか」

1965年(S40年)、時代は高度成長に勢いがついていた。日本の食生活に変化が現れ、コメの消費が減り、パンの消費が増えた。若い世代も、美容と健康のためサツマイモを食べるようになり、戦後サツマイモばかり食べていた世代も戻ってきた。大量消費の時代になって、「ヤマダイかんしょ」とともに、大束農業にやっと光があたり始めた。この年、内田邦雄はJA大束の井手貞俊組合長に直談判した 「甘藷の栽培で、大束農協の支援をお願いできんやろか」

しかし井手組合長は「甘藷は売れんよ。イモはみんな食い飽きてるし誰が買うもんか」と拒否。邦雄は失望した。

![]() イモ侍たちは、自分たちで市場をきりひらかざるを得ず、手探りでサツマイモの販売ルートを開拓した。その生産・販売の経験は、6人のイモ侍を大きく成長させていた。

イモ侍たちは、自分たちで市場をきりひらかざるを得ず、手探りでサツマイモの販売ルートを開拓した。その生産・販売の経験は、6人のイモ侍を大きく成長させていた。

サツマイモはもっと売れると彼らは肌で確信していた。しかし大規模生産地を目指すためには、あまりにもやらなければならないことが多かった。県営の基準に基づく検査、輸送、売買代金の管理、品質管理、市場開拓など。とてもイモ侍たちだけでやれることではない。

![]() 邦雄は改めて、JA大束の井手組合長と交渉した。そして6人のイモ侍のサツマイモに対する熱い想いは、ついにJA大束を動かした。

邦雄は改めて、JA大束の井手組合長と交渉した。そして6人のイモ侍のサツマイモに対する熱い想いは、ついにJA大束を動かした。

当初はサツマイモの取り扱いを拒否した井手組合長だったが、6人のイモ侍の活動と実績を聞かされ、JAとしての本来の業務を行うべきことを痛感した。

![]() 1966年(S41年)、JA大束はサツマイモの取り扱いを開始した。JA宮崎経済連もバックアップを行うこととなった。

1966年(S41年)、JA大束はサツマイモの取り扱いを開始した。JA宮崎経済連もバックアップを行うこととなった。

6人のイモ侍によって始まった大束農業改革は、JA大束を動かし、JA宮崎経済連をも動かすこととなった。

![]() 中国では「最初に井戸を掘った人の恩を忘れてはならない」と言われている。 6人のイモ侍は初めて「ヤマダイかんしょ」という井戸を掘った人々であった。「自分一人が儲かってはいけない。皆が儲かるようにしなさい」内田は父からいつも言われていたこの言葉を胸に強いチームワークで地域を盛り上げていった。

6人の甘藷サムライの成功は評判になり、甘藷農家も作付け面積も倍々に増えていった。

中国では「最初に井戸を掘った人の恩を忘れてはならない」と言われている。 6人のイモ侍は初めて「ヤマダイかんしょ」という井戸を掘った人々であった。「自分一人が儲かってはいけない。皆が儲かるようにしなさい」内田は父からいつも言われていたこの言葉を胸に強いチームワークで地域を盛り上げていった。

6人の甘藷サムライの成功は評判になり、甘藷農家も作付け面積も倍々に増えていった。

![]() 1968年(S43年)には、縦穴に9トンの芋を1週間かけて、一つ一つ手積みしていた芋の貯蔵方法にも改革がみられる。効率の良い貯蔵法を研究し、コンテナを積み上げる方法や2トントラックが出入りできるクーラー設置の大型貯蔵庫を作り上げた。貯蔵庫とコンテナは大束に一気に広まり、産地に重要な周年出荷体制が確立された。

1968年(S43年)には、縦穴に9トンの芋を1週間かけて、一つ一つ手積みしていた芋の貯蔵方法にも改革がみられる。効率の良い貯蔵法を研究し、コンテナを積み上げる方法や2トントラックが出入りできるクーラー設置の大型貯蔵庫を作り上げた。貯蔵庫とコンテナは大束に一気に広まり、産地に重要な周年出荷体制が確立された。

![]() 1970年(S45年)には、JA園芸部会を発足し、農家同士協力しながらかんしょを栽培することに。

1970年(S45年)には、JA園芸部会を発足し、農家同士協力しながらかんしょを栽培することに。

![]() 1982年(S57年)、塊根の表面がひび割れ、帯状に退色するかんしょが多く出た。農家・JA共に協力し、育苗センターを設けいち早く対処。かんしょ集荷場や個人貯蔵施設も整備し、年間を通して安全安心なヤマダイかんしょを出荷できる体制を築いた。

1982年(S57年)、塊根の表面がひび割れ、帯状に退色するかんしょが多く出た。農家・JA共に協力し、育苗センターを設けいち早く対処。かんしょ集荷場や個人貯蔵施設も整備し、年間を通して安全安心なヤマダイかんしょを出荷できる体制を築いた。

![]() その後、農地整備による大型機械の利用や国の減反政策も追い風となり、1982年(S57年)からの9年間で、作付面積はピークの740ヘクタールになった。「当時は芋の価格も高値で後継者も育ちイケイケどんどんでいい時代だった」と元部会長は振り返る。

その後、農地整備による大型機械の利用や国の減反政策も追い風となり、1982年(S57年)からの9年間で、作付面積はピークの740ヘクタールになった。「当時は芋の価格も高値で後継者も育ちイケイケどんどんでいい時代だった」と元部会長は振り返る。

![]() 1990年(H2年)、皇太子殿下ご来県の際、かんしょ畑もご視察。

1990年(H2年)、皇太子殿下ご来県の際、かんしょ畑もご視察。

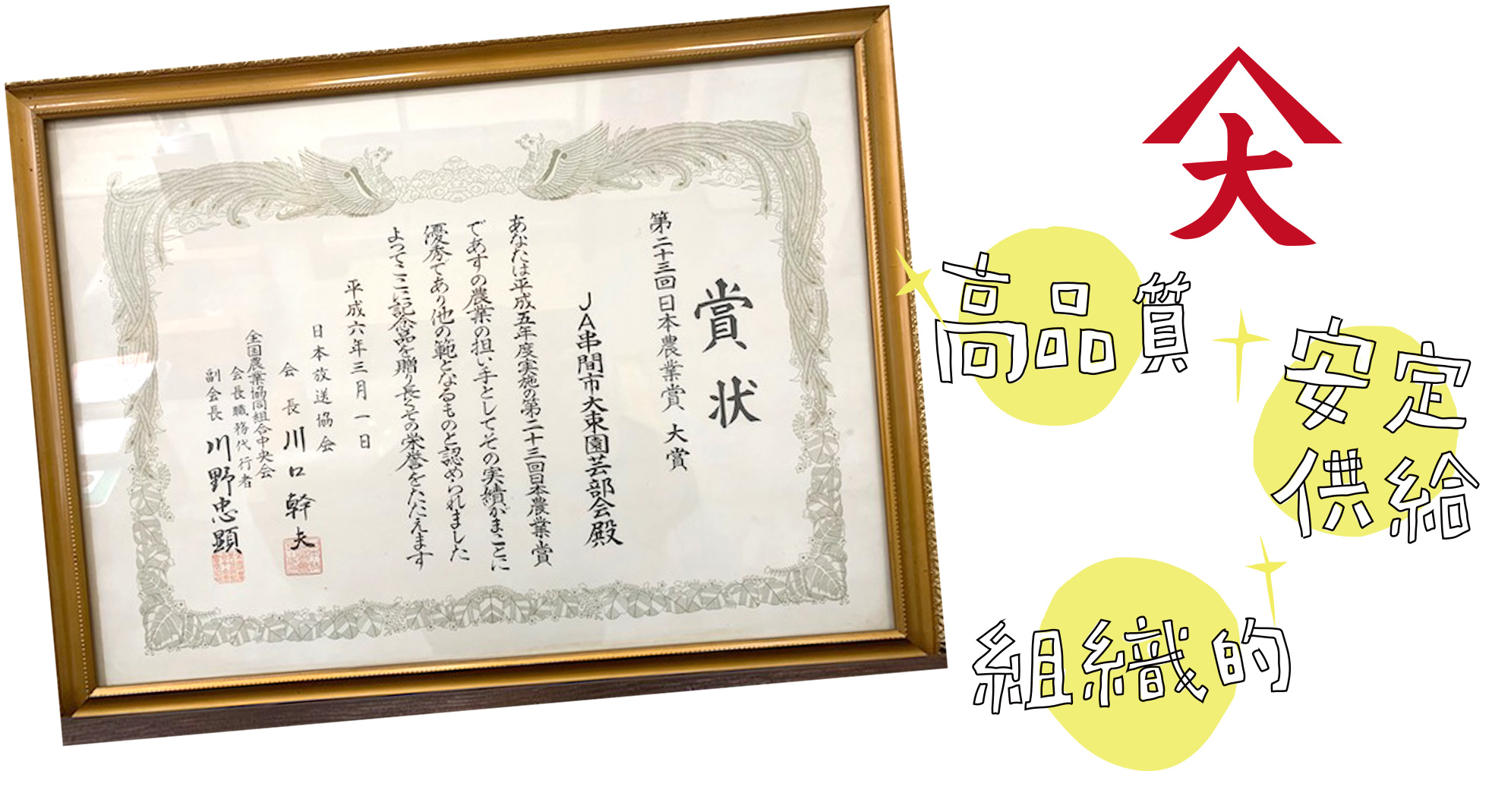

![]() 生産者とJA大束の努力が実り、1992年(H4年)初めて甘藷の総販売数は30億円を突破。高品質な甘藷を安定供給している組織的な取り組みが高く評価され、1994(H6年)年に日本農業大賞を受賞。1996年(H8年)にはピークとなる32億円を達成した。このころ、大束には「芋御殿」と呼ばれる立派な家が次々と建てられた。

生産者とJA大束の努力が実り、1992年(H4年)初めて甘藷の総販売数は30億円を突破。高品質な甘藷を安定供給している組織的な取り組みが高く評価され、1994(H6年)年に日本農業大賞を受賞。1996年(H8年)にはピークとなる32億円を達成した。このころ、大束には「芋御殿」と呼ばれる立派な家が次々と建てられた。

![]() 甘藷の作付け面積は、1980年頃をピークに年々減少。先人が苦労を重ね半世紀で築き上げた「ヤマダイ」ブランドを守るため、JAは2012年「支援センター」を立ち上げ、洗浄・ひげ根切り・選別・出荷までの作業受託を開始した。

甘藷の作付け面積は、1980年頃をピークに年々減少。先人が苦労を重ね半世紀で築き上げた「ヤマダイ」ブランドを守るため、JAは2012年「支援センター」を立ち上げ、洗浄・ひげ根切り・選別・出荷までの作業受託を開始した。

![]() 更に2018年、新たに「かんしょセンター(イーモン)」が設立し、規模拡大した。

更に2018年、新たに「かんしょセンター(イーモン)」が設立し、規模拡大した。

![]() 現在、人口減・後継者不足・TPPなどの問題を抱え厳しい状況ではあるが「甘藷が大束に広まった時と同じように、地域の団結が必要」と同JAかんしょ部会長は意気込む。

現在、人口減・後継者不足・TPPなどの問題を抱え厳しい状況ではあるが「甘藷が大束に広まった時と同じように、地域の団結が必要」と同JAかんしょ部会長は意気込む。

外国人研修生の受け入れや、関西方面の児童福祉施設へのかんしょの寄贈、子供達への芋掘り体験を通じた食育活動など。

「地域の宝」を次の世代へも繋げていく挑戦は止まらない。

現在「ヤマダイかんしょ」は香港、シンガポール、台湾とアジアを中心に販路を拡大。海外輸出はスタート時の2007年89トンから2014年は524トンにまで増加しています。「大束の芋はおいしい。1000トンの需要がある」と輸入業者からの信頼も厚い。中華圏では「安心・安全」なジャパンブランドであるという認識を広め、信頼と人気につながっています。

これまで先人たちが絶え間ぬ努力と挑戦により作り上げてきた「ヤマダイ」ブランド。そんな産地の誇りや財産を守るために、生産農家の拡大、減少防止も大きなテーマ。大束地区でも後継者問題は懸念すべき材料のひとつですが、一方で元気な若手世代が育ってきているのも事実。青年部や女性部と団結して、今以上に質の高い甘藷作り、より一層の評価を受ける「ヤマダイ」ブランド作りへと邁進しています。